.

五花马,千金裘,蛾儿雪柳黄金镂,苹果笔记本,步步高dvd机,威而钢蓝精灵。扎彩铺里堆满各色纸品,种类之繁令人咋舌。我肢体小小的挪动总要以跌撞的代价换得。触到冰冷的蜡光纸如摩挲死人脸,朱红雀蓝松叶绿之类鲜辣颜色,预告生命炎尽之后。殡仪馆的死人,总是画着比生前任何时候都浓的妆,最尾一次化妆,总要化的好好睇睇。人断了气,油彩就可以大摇大摆,就此一次,不用附庸会出汗,发怒,皱眉的脸皮。然后安心在千度高温的猛火里干裂焦黑,于窝着蠕虫的沃泥里溶化腐败,发出烂肉味。彩红彩绿的扎纸像太阳一样,快把我晒盲。老板怕我砸了人家身后的荣华富贵,连连扬手示意我离开。我说看看又怎么着。看你这金楼玉柱乱生色,一放入那个铁皮小屋一烧,扎得几靓到头来不就一堆灰。还有啊,儒释道都没有叫人烧衣啊老细,你这不是骗人是什么。老板别过面,抬起地上半张桌子大的纸坦克,又拿了双红烛出了门口。我问他你烧这给谁?他也不搭理。拿起一盒纸扎烧卖,白纸压成四方方,剪刀剪出浑浑圆的绿纸充青豆,拿起来真轻清,没有一点湿气,多余的重量。我死后,天地是否摇身一变成白纸那样浅薄干净。从此只需意会,抛弃世界,拧掉多余的动作,咬嚼吞,视嗅闻。对一只苹果,省略牙齿交吻的动作,食道的艰难,粉红胃袋的絮絮研磨,不移一步,直达甜美的核心。引诱夏娃的糖汁,跳过了青蛇,注入精神。那么生活可以扼死几许枝节,世界不用再被暗哑的小麻烦以黄旧布条束住脚。不过话时话,这样的淡木木烧卖,真是揾鬼食。莫不道,他朝君体也相同啊。小姐你属木,命又硬,生命线快伸至腰间,好长命啊你至少有八九十岁命啊。那个睇相佬五十多岁,睁着一对女人那样亮晶晶眼睛跟我说。

前路漫漫,九十岁,你说我要挨到几时。

天花跌了什么在我头顶,痒得不得了。抬头望才知天花是扎纸铺里唯一不漆红色的地方,满地的彩色纸花纸人都照不亮上面发黑的木板,密封的天堂。头顶像有蚁咬,好痕。摸摸头皮,已经长了无数疙瘩,小小的圆润光滑讨好指尖。火辣辣的很痒。宛如生了满头山棯。小时候暑假故乡的瓜田边有山棯,它们吵吵的,偷倚藤架。小小紫浆果,舅婆管它们叫火炭仔。没有什么汁,好甜,每次路过山便都会吃。后来知道有种叫胭脂虫的圆轱辘小虫,通体酱紫,性喜伏于灌木枝上冒充甘果,还做戏做全套的分泌粘甜的体液,跟山棯差不多样。整个身体没有器官,塞满一肚的白虫卵。不知我在吃山捻的时候曾把多少的胭脂虫吞下,让他们孵化再麻麻密密地锁满支气管。从此我一见山棯就痒,连喉咙也痒,仿佛身体里所有瘦瘦的管道生满甜滴滴赘瘤。谁也好,请把这些无用的肉芽连同他们故作的媚态从我头上宛出,留下我脑袋空空。我叫老板老板。没人应。只有过度的寂静憋出来的电流般的鸣咽声。

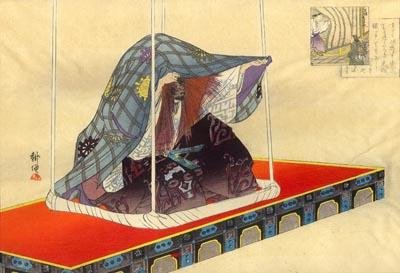

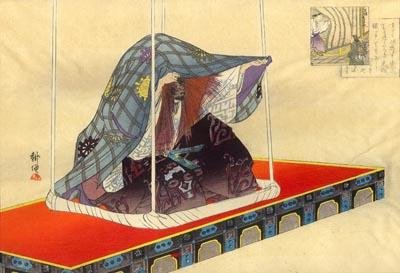

浮想联翩之间,冷不防踩中一纸马,马体高壮甚有盛唐遗风。马身蒙上鲜红玻璃纸,桃红色绿色黄色装饰图案往马壳上贴,恰是花钿两面煎。我踩断纸马的一腿一尾,不知从哪冒出来的老板面露不悦,是是,可以理解,我弄坏人家店里的东西,还搞搞震无帮衬。后生仔,那腿断了烂了不能卖了。“老板你急忒?它原来就不会跑腾,没了个腿又如何?断了的是我们的期望”。“细路”“我们冀望从它身上知道形体,而形体失,就没用了,扫它去垃圾桶吧”“老细把它卖给我好吗?“ “不要钱,你,留下衣服”

我一丝不挂,抱着血红纸马。低头看,阴毛都变得陌生。陌生人似乎更熟悉我身体,他们用五感进入我身,我的五感却困坐乏味的肌肉愁城。离开扎彩店,越走那纸马越热,随时都会烧着。不知是不是那老板怀恨在心落了降头。我走三步看那纸马,走两步又看瞟瞟那纸马。越走越热我是抱着一怀虚火。燎燎的焚三焦。但玻璃纸上带沙的红光宁静如烟波,我怎能对它生疑呢,它在我怀里那样乖。回头看看那光光红的铺头,老板不见了,店比刚才越发假十足模型胶屋,雕栏玉砌地划生者的歉咎到彼岸,店门前一双扎彩童男童女妆着蜡光纸的虚华脸红红对我笑。店里燃着的劣质檀香很臭,笨重地盆卷愚黄色,烧炼恶菩提,闻得我好留恋现世。四下望望,才发现周围非常黑。街道墨漆漆跟其他更黑的交错的巷接轨。扎彩铺是唯一的光源,太阳月亮缺席。连小小鼻屎大的星都隐沉。极目而望就得我一个人。无声在敲响玉磬,耳鸣处处扩散开,一环环。

十步以外的东西完全看不清了因为实在黑。能看见的楼房,都是十多年前的式样,长长方方,十多层重复吟唱一样的小气窗户,水管及灰色外墙。是最宜用来扼杀想象力建筑物。眼下的街道是从文明疲乏的灰嘴唇拉的长长的嚼到无味的香口胶,长远淡稀薄。两边建筑些许辛辣的棱角被反芻至血肉模糊,变了黑团团的寒酸在路旁。我爱的人住在长街另一头,要见他必要经过黑里黑的夜路,这世人我又惊鬼又惊贼。我实在不敢。吾爱,真的,对不起。柏油路望望我洒手拧头的怯懦样子,妖笑一声,挨欹高尖音跑到天边,死了,那街更长了。黑夜的纤索曳不到天光那头。我不会再见到白日了。我知道这里从没有昼日。眼眯眯只见右手面一间大茶楼,三层,有大会堂那么大,人气一点无有,招牌上的字号青铜色。乌灯黑火楼上面看不见一个人,但隐隐有声声唤。时而高亢一点,退下去时如半垂的眼目,几乎可以感到睫毛在手背念念扫。纸马盯住二楼,原来二楼的窗里点着暗兰色鬼火,饮茶鬼在自己的尸骨描画蓝莲花。埃及种的蓝莲,酿成酒喝了飘飘然,四肢又面又软。女祭司干杯后迷迷糊糊跳神舞,清醒的人在她身后又拜又唱,眼珠游离粗黑眼线 : 阿努比斯!阿努比斯!我如那些鬼,歠醉餔薰,穷一生祭自身。二十岁前以为自己擅写能画,到头来发现自己是色盲,红绿不分,过马路看错灯,差点让撞死。用间尺也画不成直线。常用的字不多于一百个。读小学的小表妹问我功课问的我口哑哑。

茶楼里不知有没有坐了爷爷,我从来没见过的爷爷,抛妻弃子的男人。他离家时爸爸好小,上小学那时。爷爷做酒楼,会整广式点心,有些我听都未听过,例如猪润烧卖。爸爸说爷爷正一酒鬼,一天到晚抱住樽孖蒸喝, 年年过去,酒依旧清澄,酒精把爷爷的眼球腌的白濁。爷爷后来差不多半盲了。

是不是爷爷?二楼那鬼,向着我展示脸上欠了眼珠的两个窟窿。一直招我。乖孙乖孙。我抱抱。我穿过酒楼大门,门边铁栅倒在地上,全然是一从废铁枝了。

一楼黑墨墨,依稀见得有钟,指针全断了,分不出长短针。行楼梯上二楼,木板支呀呀,好旧了纸马说。我踏一步镶在檀木上的裂口又深一些。上得二楼,二楼地上铺了纸皮石,密密细,整整齐齐排出死人蓝色,殡仪灯笼的蓝色。四周放置台凳,没有一个人。锈得发黑的痰罐斜瞟着我看,里面干干的一滴水都没有,暗哑的黑色内壁独自回应空洞。乖孙。乖孙,你来。爷爷坐在最黑哪个角落里,边叫我,边煽起蓝鬼火。你来。快来。我在爷爷纸白的脸上找不到眼珠,鬼火就在那两个窟窿鲽出。爷爷唱支曲你听。凉风有信。秋月无边-----边。他越唱,我的口越干,及至到最后我口中没有一滴口水,说话时差点把舌头吞下去,舌苔像愤怒的赤目粒粒饱开。爷爷跟我说乖孙你饿不饿。我点点头。已经说不出话。爷爷掀开上衣,就是那种白色的厨房佬衫,干净得丝毫人气都不占,条条衣纹宛如白拍子手上纸扇一样洁净。你吃。爷爷递给我两个烧卖,冷的。跟他手一样。放倒口里我才发现我没了味觉了,我忍不住哇啦哇啦呕出包有指头的烧卖,泼了满地黄胆水,半个指甲插在舌头暖红肉上,同但就是吞吐不出味道。爷爷刚才把烧卖收埋的地方,近着肝那里,破了一个大洞,里面半个烂肝,肿瘤层层绽开若山茶。我转身走,凉鞋面上的十多个小银玲,一齐响了起来,是一城的艳妓妆罢顶着金步摇脂粉亭亭赘。耳根揉搓厌人的花枝招展。我回头看,爷爷的肩上伏了个人,是个皮色粉蓝的男子,刘海疏软形如櫛,睫毛的影子映入眼底,吊稍眼角晕染粉红,那红花红粉染就,我一看就想起那些冷硬的深红如披旧盖头的茶果。男人看看我,又对爷爷媚笑,低低唱便赏心乐事谁家园。忘了说,他有一个头,而且就只是一个头,粉颈根底虚空悠悠下潛。

离开茶楼,鬼火都睡了。独剩几个空鸟笼于窗前挂,有的用铁做,有的用竹和的泠仃的空心鸟骨。

再找不到扎彩铺。街上只能是更黑。我一直走,一个暗影蹲在地上,差点被她绊倒。那女人四十上下,脸上隐隐蛤蟆色的斑点,夜里她的黑脸更黑。她木木的半蹲坐,已经死了,口里叼住发臭腐坏的肥肉。我估计那肥肉本来放在旁边的石老虎的口里。那肥肉用来祭那白虎的------那石雕的百兽之王。其实那石头一点也不像老虎,连眼耳口鼻都欠奉,只在大石上勾出弯弯的尾巴。倒像折手断脚的灰鹦鹉,了无生气的一旧肉,灰色羽毛辗作尘,红喙流不出鸟语那是血和口水。你知道吗隔壁陈生那只红顶灰鹦鹉,好贵又会学人语,陈生好疼它,比自己个仔还亲,天天带它公园散步,睡觉都要放在身边。有一天陈生个仔把鹦鹉翅膀齐根用剪刀剪断,从二十几楼丢落街。今天驚蟄, 春雷惊破满山毒。以前阿婆跪在大榕树下打小人,一打你小人脚,打到你有鞋不晓着。二打你小人口,打到你食饭都会呕。麻麻带我打小人好细个的时候,选个破日,买猪血肥猪肉,润润那白虎口等它不会咬人,买份大白衣,烧了。 拿一只拖鞋,一块砖头,使劲打。周身病。婚外情。考试落第。人际关系欠佳。统统打扁扁敲碎。生活顿时甩开如蚤虱的诸多死结,人也轻松起来。在那张霉霉烂烂的草纸上,绿线描绘的古人陋像旁边我睥见妈妈的名字。

那个死女人不见了,谁能告诉我那不是假的呢。我手抹了抹石虎口,上面腻满了珠黄肥油粒的无牙的洞,还有发了臭的血,已是橡紫色。把命运的不能理解借动物的凶猛还魂,人就是这样。街越走越黑,连影子都沉吟在一色的鳗黑里,不露面。背后的空茶楼还依依传出乖孙乖孙。你去边。飘呀飘的飘至我耳边。漾如烟线,好似麻麻葬礼上,火葬到尾声的时候,淡墨色细烟,断断续,续续断,慢慢把焦肉香从烟囱拖出抽出掏出。我突然疯了似的跑起来,连自己都不知道拔足的缘由,可能想在这条街烧盛一点点人气。

过一街口,一只手把我拦住。是个故去的女歌星,脸紫紫,半张的嘴唇黑色。她就地唱起来,黑水与歌词自涂了炭末的牙齿踉蹌而出,黑唇一路震。唱完了她就走。她头发好厚,仅有生命力的残余。

后来我又拔光了自己头发。

花男 (六月)